有馬 博史 (ありま ひろふみ)

教員情報

| 職名 | 准教授 |

| 所属 | 海洋エネルギー研究所 (海洋熱エネルギー部門/熱エネルギー変換基盤分野・専任) |

| 電話番号 | 0952-28-8877 (佐賀研究室)/0955-20-2190 (伊万里サテライト) |

| FAX番号 | 0952-28-8595 (佐賀事務室)/0955-20-2191 (伊万里サテライト) |

| arima[@]ioes.saga-u.ac.jp | |

| 取得学位 | 博士(工学), 1999年3月 九州大学 |

| 専門分野 | 熱工学, 伝熱工学 |

| 活動概要 | 熱工学, 伝熱工学, 沸騰現象に関連する諸問題について研究 ・アンモニアの沸騰熱伝達の測定 (プール沸騰・強制対流沸騰) ・アンモニア水二成分系の沸騰熱伝達の測定 (プール沸騰・強制対流沸騰) ・プレート式蒸発器の沸騰熱伝達促進 ・プレート式蒸発器の強制対流沸騰の可視化 ・アルミ材を用いたプレート式熱交換器の伝熱性能の評価 他 |

| 所属学会 | 化学工学会, 日本機械学会, 日本伝熱学会, 日本冷凍空調学会, 軽金属学会, 海洋深層水利用学会 |

| 主な経歴 | 1999年 4月 佐賀大学理工学部附属海洋温度差エネルギー実験施設 非常勤研究員 2002年 4月 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 助手 2004年 4月 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 助教授 2007年 4月 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 准教授 現在に至る |

教員基礎情報(→佐賀大学データベース)

主な研究成果の紹介

|

・アンモニアおよびアンモニア/水のプール沸騰熱伝達 |

|

|

アンモニアは海洋温度差発電やアンモニア冷凍機の作動流体として使用されている。しかし、熱交換器特に蒸発器の伝熱性能の評価に必要な沸騰熱伝達率に関するデータが少ないことから、始めにプール沸騰熱伝達の測定を行った。測定は純媒体およびアンモニア/水の混合媒体でそれぞれ行われた。測定条件はCHFにより近い高熱流束域(q

= 0.1~2 MW/m2)で行われ、混合媒体の組成は0.5-1.0、圧力はC = 0.7, 1.0,

1.5MPaとした。同時に、可視化によるプール沸騰の観察も行った。本研究により、(1)アンモニア/水沸騰熱伝達の組成による影響、(2)

アンモニア用相関式の提案、(3) 純成分と混合媒体の気泡生成の相違について得ることが出来た。 <主な発表論文> ・H.Arima, et al., Heat and Mass Transfer VOL.39, NO.7, pp. 535 - 543, (2003). ・有馬博史 他, 日本機械学会論文集B VOL.67, NO.663, pp. 2768 - 2775, (2001). |

Fig. 8(a) Comparison of experimental result with prediction at P = 0.7MPa  H.Arima, et al., Heat and Mass Transfer VOL.39, NO.7, pp. 535 - 543, (2003)より抜粋 |

| ・アンモニアおよびアンモニア/水の強制対流沸騰熱伝達 | |

|

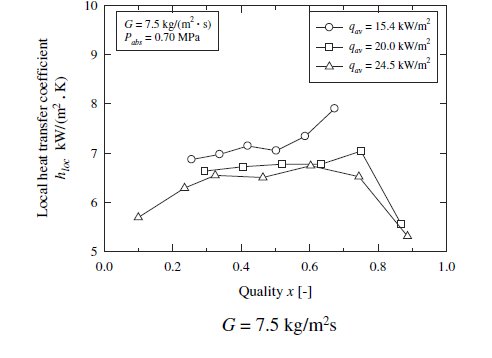

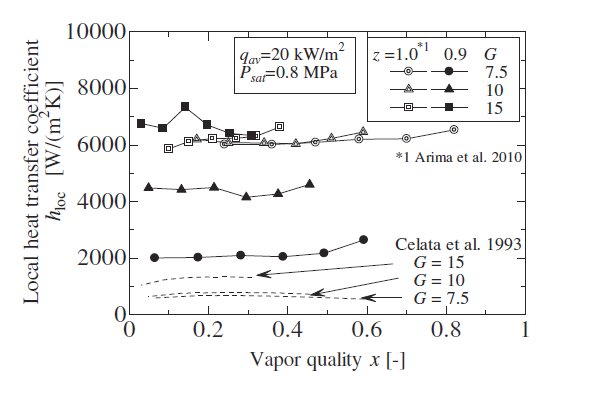

海洋温度差発電用プレート式蒸発器では、温海水からの熱の移動は、強制対流沸騰熱伝達により行われている。その現象を模擬するため、本研究では単枚のプレート式蒸発器を製作して、作動流体としてアンモニア又はアンモニア/水と温水を対抗流で流し、作動流体の局所の沸騰熱伝達について測定を行った。測定条件は、熱流束q

= 15~25 kW/m2, 質量流束G = 7.5~15 kg/m2s, 圧力P = 0.7~0.9 MPaとした。本研究により、(1)

局所の蒸気乾き度と熱伝達の関係 (2) G, q, Pの違いによる沸騰熱伝達への影響 (3) 沸騰熱伝達の組成による影響 (4)

沸騰熱伝達の相関式について得ることが出来た。 <主な発表論文> ・H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.33, NO.2, 359 - 370 (2010). ・H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.34, NO.3, 648 - 657 (2011). |

Fig. 9. Plot of local boiling heat transfer coefficient of Ammonia versus quality at various heat fluxes. H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.33, NO.2, 359 - 370 (2010). より抜粋  Fig. 10. Comparisons of local heat transfer coefficient of Ammonia/Water on quality at different mass flux (Psat = 0.8 MPa, qav = 20 kW/m2). H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.34, NO.3, 648 - 657 (2011). より抜粋 |

| ・アンモニア強制対流沸騰の可視化 | |

|

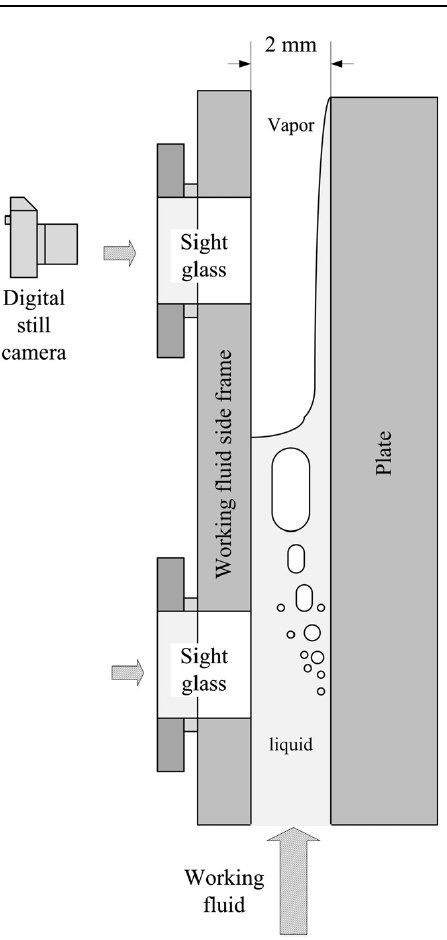

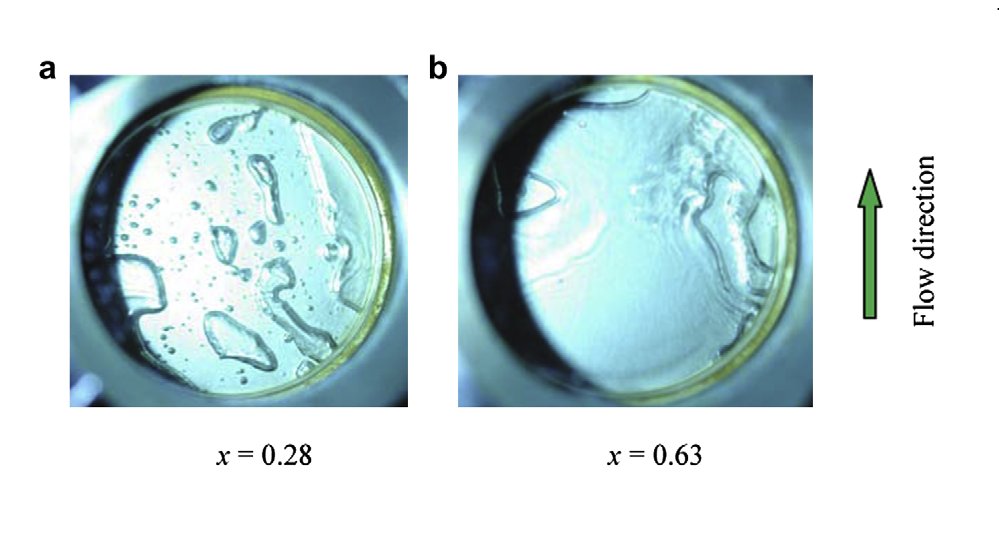

プレート式蒸発器は、装置の構造上その内部の沸騰様相を観察するのが難しい。そこで、可視化窓を備えた装置を製作し、アンモニアの沸騰様相について観察を行った。実験条件は上記の沸騰熱伝達の研究と同一である。本研究では、(1)

局所の乾き度、ボイド率と沸騰熱伝達の関係 (2) 局所の沸騰様相について明らかにし、さらに (3)

乾き度とボイド率の関係について既存の推算式との比較を行い、新たな推算式について提案を行った。 <主な発表論文> ・H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.33, NO.2, 359 - 370 (2010). ・H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.34, NO.3, 648 - 657 (2011). |

Fig. 5 e Method of visualization. H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.34, NO.3, 648 - 657 (2011). より抜粋  Fig. 14 – Boiling flow patterns of ammonia at two different vapor qualities (G=10 kg/m2 s, Psat=0.7 MPa, qav=20 kW/m2) H. Arima, et al., International Journal of Refrigeration VOL.33, NO.2, 359 - 370 (2010). より抜粋 |

| ・アルミ製伝熱プレートを用いた海洋温度差発電用プレート式熱交換器に関する研究 (2019年度新規) | |

|

本研究では既存のチタン製伝熱プレートと同一形状の伝熱プレートを作成してプレート式熱交換器における伝熱性能の比較を行う。まず初めに、3D

CADによる設計技術を生かしてプレート製造に用いるプレス用金型の作成を行い、それを用いてヘリンボーン型アルミニウムプレートをプレス加工することで伝熱プレートを作成する。次に、過去の研究で性能を確認済みの耐食性のあるコーティング材で伝熱プレートのコーティングを行う。この伝熱プレートを既存のプレート式熱交換器に組込み、水または海水による単相熱交換実験、アンモニア沸騰実験、水蒸気の凝縮実験による伝熱性能試験や耐圧試験を行うことで実用性を確認する。

→研究成果の紹介 ※この事業は、オートレースの補助を受けて実施しています。  |

|

| ・間接式海洋深層水カスケード冷房システム用熱交換器の最適化に関する研究 (2020年度新規) | |

|

OTECで用いられる海洋深層水は、OTECでの利用以外では海水淡水化や水産養殖、農業、化粧品製造などの産業に利用されている。ところで、OTECで使用後の海洋深層水を再利用する方法として、各産業を海水の配管で結び連続的に利用する「海水のカスケード利用」が提案されているが、この方式では、複合利用先で利用した海水をさらに別の複合利用先で直接利用するため、温度制御や海水汚染等の課題が多い。そこで、研究代表者は新たな方法として、熱交換器を介して海水の冷熱のみを利用する「間接式海水カスケード」方式を提案し、またカスケード利用の実証例として深層水冷熱を用いた冷房システムについて実証研究を行うことにした。ここで、本研究で用いる冷房システムはファンコイルユニットと熱交換器、循環ポンプで構成される。ファンコイルユニットは冷水を循環してファンを回すことで、室内の空気を冷却する装置である。この時、冷却に用いる水として深層水を用いず、熱交換器で深層水により冷却された水道水を用いる。深層水利用にこのような方式を取ることから「間接式カスケード」と呼んでいる。この間接式海水カスケード方式による冷房システムでは、最適な熱交換器形式と熱交換器の作動条件が明らかになっておらず、実用にはこれらの条件を明確にする必要がある。本申請研究では冷房システムに特化した熱交換器の最適化に関する学術的研究を行う。 →研究成果の紹介   ※この事業は、オートレースの補助を受けて実施しています。 |

|

| ・アルミ伝熱面をもつプレート式熱交換器の海水耐食に関する研究補助事業 (2023年度新規) | |

|

海洋温度差発電は、豊富な海洋熱エネルギーを利用できることと年間を通じて安定的な発電が可能である。ところでその実用化と普及にはプラントの発電効率の向上と低コスト化が必須である。現在、プラントの発電効率の向上を目指した研究が行われているが、それを満たすには同時に高性能な熱交換器の開発も必要である。そこで、本事業の研究では、高性能熱交換器の一つとして、アルミニウム伝熱プレートを用いたプレート式熱交換器の開発を行う。将来的な海洋温度差発電の普及は、化石燃料の削減に繋がり、かつCO2削減に貢献することになる。

→研究成果の紹介   ※この事業は、オートレースの補助を受けて実施しています。 |

|

| ・海洋温度差発電用高性能アルミ製プレート式熱交換器の開発補助事業 (2025年度新規) | |

海洋温度差発電は、豊富な海洋熱エネルギーを利用できることと年間を通じて安定的な発電が可能である。ところで、その普及には同プラントの性能向上および設備費の低コスト化が必要不可欠であるが、特に熱交換器が設備費の1/3を占めることから、その高性能化および低コスト化が重要である。そこで本事業では、熱交換器の高性能化を目指した開発を行う。研究では陽極酸化アルミを用いて伝熱性能の良い伝熱プレートについて数値シミュレーションによる設計を行い、実際に加工したプレートを用いて伝熱性能評価を行うことで、実用性の検証を行う。

※この事業は、オートレースの補助を受けて実施しています。 |

|

教育活動

<担当授業科目>| 科目名 | 対象学年 | 開講日 |

| 熱エネルギー工学 | 理工学部理工学科3年 | 前期火5 |

| 物理演習 | 理工学部理工学科1年 | 後期木3 |

| 機械工学と環境Ⅳ | 全学部 | 後期木1 |

| 機械エネルギー工学概論 | 理工学部理工学科1年 | 後期金1 |

| (大学院) | ||

| 熱物質移動工学特論 | 理工学研究科修士1,2年 | 前期火4 |

| Advanced Heat and Mass Transfer | 理工学研究科修士1,2年 (EPAT, EPADコース) |

前期火4 |

| 海洋熱エネルギー機器工学特論 | 工学系研究科博士 | - |

講義受講者へ (講義、定期試験情報はこちら)

講義情報あなたは