海洋温度差エネルギー

海洋のエネルギー量

海洋の海水の表層と深層の温度を測定すると、表層と深層ではかなりの温度差があります。図1に世界中の表層と深層1000mとの温度差の分布を示します。赤道近くでは24℃と高くなっています。

この温度差を日本の経済水域360km(沿岸200カイリ)の範囲に限って、熱エネルギー量に積算すると、年間約 1000x1011kWh(キロ・ワット時)になります。 これは石油に換算すると、約86億トンに相当 します。

この熱エネルギーの1%を利用することができるとしても、約1億トンの石油に相当するエネルギーが日本の経済水域内に埋蔵されているわけです。そのうち、実際に経済的に発電できる量は、限られますが、技術の進歩でこれらのエネルギーの開発に挑戦しています。

(参考文献 「海洋温度差発電読本」著者:上原春男 出版:オーム社)

図1 全世界の海の表層と深層1000mとの温度差分布 海水の温度分布

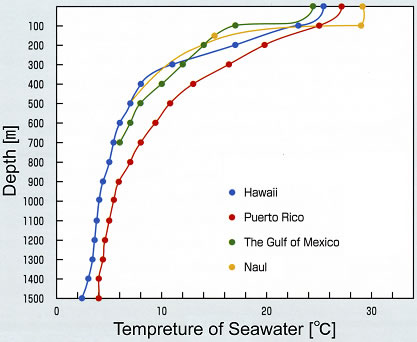

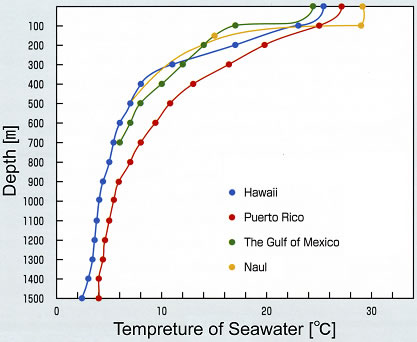

熱帯及び亜熱帯地域の海洋の垂直方向温度分布を下図に示します。

海水の温度は約700mまで温度が下がり続けることがわかります。

図2 熱帯及び亜熱帯地域の海洋の垂直方向温度分布

海洋の温度差を用いた発電

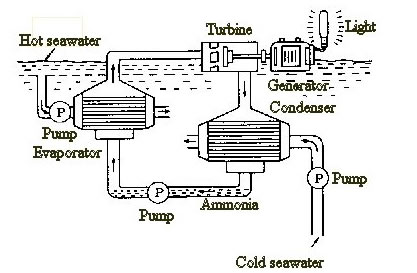

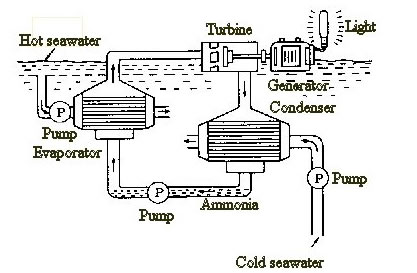

海洋のもつ温度差を利用して発電するシステムを海洋温度差発電(Ocean Thermal Energy Conversion, 通称OTEC)と言います。下図に海洋温度差発電の原理を示します。

主な構成機器は、蒸発器、凝縮器、タービン、発電器、ポンプからなります。これらの構成機器はパイプで連結され、作動流体として、アンモニア等が封入されています。

液体の作動流体は、ポンプにより蒸発器に送られます。そこで、表層の温かい海水で暖められ蒸気になります。その蒸気でタービンを回し発電器で発電します。タービンを出た蒸気は凝縮器に入り、深海から汲み上げられた冷たい海水で冷やされ、液体に戻ります。

この繰り返しを行うことによって、化石燃料やウランを使わずに発電することが出来ます。

図3 OTECの原理 |